脳溢血(のういっけつ)という言葉を聞いたことがあるけれど、脳卒中との違いって何だろう?と疑問に思う方もいらっしゃると思います。

まず脳卒中とは、脳の血管にトラブルが生じる病気の「総称」です。その中で大きく分けて3種類、血管が詰まる脳梗塞、血管が破れる脳出血、くも膜下出血があります。

脳溢血と脳出血は同じ意味で、脳の血管が破れて脳内で出血する「脳出血」のことを指します。 脳出血には、さらに大きく分けて2つの種類があり、出血する場所によって症状が異なってきます。

脳卒中は、発症すると後遺症が残る可能性も高く、迅速な対応が求められる病気です。 日本では年間約15万人が脳卒中で亡くなっており、これは死亡原因の第4位にあたりますが、実は、脳卒中の多くは予防が可能です。

この記事では、脳卒中の中でも特に重要な脳梗塞と脳出血(脳溢血)の違い、脳出血の2つの種類、症状、原因、そして予防法までを詳しく解説します。 ご自身や大切な家族を守るためにも、ぜひ最後までお読みください。

目次

脳溢血と脳卒中の違いを分かりやすく解説

脳卒中は、脳の血管に問題が起こる病気の総称です。大きく分けて、脳梗塞、脳出血(脳溢血)、くも膜下出血の3種類があります。

脳卒中と脳溢血は、どちらも脳の血管に関連する病気ですが、その違いを正しく理解している人は意外と多くありません。

ここでは脳溢血と脳卒中の違い、症状や特徴を医師が詳しく解説します。

突然発症し、後遺症が残る可能性もあるため、症状や原因、治療法などを知っておき、いざという時のために備えておくことはとても大切です。

脳梗塞、くも膜下出血との違いについては以下でも詳しく解説しています。

▶脳卒中をわかりやすく解説!脳梗塞、脳出血、くも膜下出血の決定的な違い【医師監修】

脳溢血とは?2つの種類と危険な症状

脳卒中は、脳の血管に問題が起こる病気の総称です。大きく分けて、脳梗塞、脳出血(脳溢血)、くも膜下出血の3種類があります。

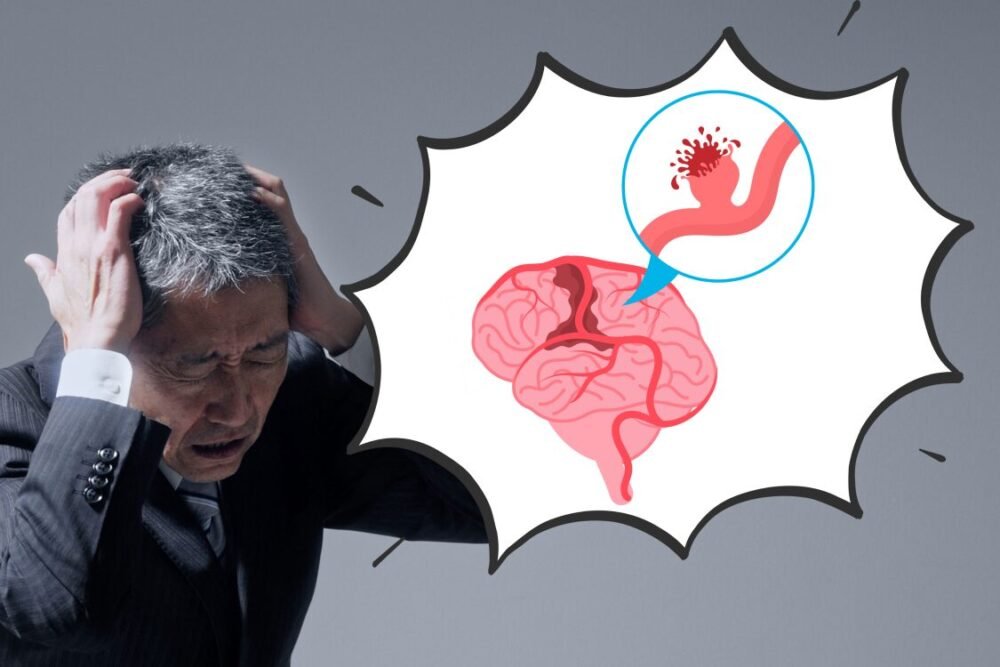

脳溢血(脳出血)は、脳の血管が破れて脳内で出血する病気です。高血圧が主な原因となることが多く、血管がもろくなりやすい高齢の方に多く見られます。

さらに脳出血には、大きく分けて2つの種類があります。出血する場所によって症状が異なってきます。

被殻出血: 脳の奥にある「被殻」という場所に起こる出血です。被殻は運動や感覚をコントロールする重要な場所なので、出血すると手足の麻痺、感覚障害、言語障害などが起こりやすくなります。

視床出血: 脳の「視床」という場所に起こる出血です。「視床」も感覚や運動の中継地点となる重要な場所なので、出血すると感覚障害、意識障害、運動麻痺などが起こりやすくなります。

脳出血は、出血量や場所によっては命に関わる危険な病気です。突然の激しい頭痛、意識障害、手足の麻痺などが見られた場合は、すぐに救急車を呼ぶ必要があります。

用語の混同による誤解

外来で「父が脳溢血で倒れました」と相談に来られたご家族がいましたが、詳しく聞くと実は脳梗塞でした。

一般的に「脳溢血」という言葉は脳出血を指しますが、多くの方が脳卒中全般を「脳溢血」と呼んでいることがあります。

私はご家族に「脳卒中は大きな病気のグループ名で、脳溢血(脳出血)はその中の一つです」と説明し、正しい病名を理解してもらいました。

正確な病名を知ることで、適切な治療や予防法についても理解が深まり、患者さんやご家族の不安軽減にもつながります。

各疾患の発生頻度

脳卒中全体で見ると、脳梗塞が約75%、脳溢血(脳出血)が約20%、くも膜下出血が約5%の割合で発生しています。つまり、脳卒中のほとんどは脳梗塞です。

最近の研究では、脳梗塞に対する血管内治療(カテーテルを使って血栓を取り除く治療)の後、血圧を急激に下げすぎると(収縮期血圧140mmHg未満)、90日後の日常生活の自立度が低下する可能性が示唆されています。また、脳の細い血管が詰まるタイプの脳梗塞では、血管内治療を行っても日常生活の自立度は改善せず、むしろ脳内出血のリスクを高める可能性があるという研究結果も報告されています。そのため、患者さん一人ひとりの状態に合わせて、最適な治療法を選択することが重要です。

脳の血管の病気は、後遺症を残さないためにも早期発見・早期治療が重要です。少しでも異変を感じたら、すぐに医療機関を受診しましょう。

脳溢血と脳卒中の原因・治療・予防

脳溢血と脳卒中、どちらも脳の血管に関する病気で、命に関わることもあるため、違いを理解し、予防や早期発見に努めることが大切です。

脳溢血と脳卒中の主な原因

脳卒中は、脳の血管に起こる病気の総称で、脳溢血は脳卒中の中の1つの種類ということになります。

脳出血(脳溢血)の主な原因は高血圧です。高い血圧が持続的に血管壁に負担をかけ続けると、血管が破裂しやすくなります。血管が破裂すると脳内で出血が起こり、脳細胞が損傷を受けます。

脳溢血と脳卒中の治療法

脳卒中の治療は、種類や症状の重さによって異なります。

脳出血(脳溢血)の治療では、まずは出血を止めて、血圧を適切に管理することが重要です。

出血量が少ない場合は、薬物療法で血圧をコントロールし、脳の腫れを抑える治療を行います。

出血量が多い場合や意識障害が重い場合は、手術によって脳内に出血した血液を取り除くこともあります。

急性冠症候群(ACS:心臓の血管が詰まる病気)の患者さんがカテーテルを使って血管を広げる治療(経皮的冠動脈インターベンション:PCI)を受けた後に脳卒中を発症する確率は、研究によると約1%と比較的低いことが分かっています。しかし、高齢の方、糖尿病や高血圧などの持病がある方は、脳卒中のリスクが高まるため注意が必要です。心房細動のスクリーニングによって、脳卒中や全身性塞栓症のリスクを約7%減少させることができるという研究結果も報告されています。

早期発見のためのセルフチェック方法

脳卒中は迅速な治療が重要な病気です。以下の症状にいくつか当てはまる場合は、すぐに救急車を呼びましょう。

- 急に言葉が出にくくなる、ろれつが回らない。

- 片方の手足、または顔の半分が麻痺する、しびれる。

- 急に激しい頭痛が起こる。

- めまいがしてふらつく、立っていられない。

- 片方の目が見えにくくなる、物が二重に見える。

脳溢血と脳卒中の予防策:生活習慣の改善

脳溢血と脳卒中の予防には、生活習慣の改善が重要です。

バランスの取れた食事、適度な運動、禁煙、節酒などを心がけましょう。

高血圧、糖尿病、脂質異常症などの生活習慣病がある方は、適切な治療を受けることで、脳卒中のリスクを減らすことができます。

再発予防のためのポイント

脳卒中を発症した方は、再発を防ぐための取り組みが重要です。

医師の指示に従って薬をきちんと服用し、定期的な検査を受けましょう。生活習慣の改善を継続し、リハビリテーションにも積極的に取り組みましょう。

また、脳梗塞後の悪性脳浮腫(MBE)のリスクを高める因子として、発症前の脳のCT画像で梗塞範囲が広い、動脈の閉塞が長いことが挙げられます。

まとめ

脳卒中は脳の血管にまつわる病気の総称で、血管が詰まる脳梗塞、血管が破れて出血する脳出血(脳溢血)、くも膜下出血の3種類に分けられます。

脳溢血は脳出血と同じ意味で、脳卒中の1つです。高血圧が主な原因で、血管が破裂し脳内で出血することで様々な症状が現れます。

脳卒中は早期発見・早期治療が重要です。言葉が出にくい、手足の麻痺、激しい頭痛、めまい、片方の目が見えにくいなどの症状が出たら、すぐに救急車を呼びましょう。

日頃からバランスの良い食事、適度な運動、禁煙、節酒を心がけ、生活習慣病の管理をしっかり行うことで、脳卒中の予防に繋がります。

また、再発予防には医師の指示に従い、薬の服用や定期検査、リハビリテーションも大切です。健康な毎日を送るためにも、脳卒中の知識を深め、予防を心がけましょう。

参考文献

- Naji Mansoor A, Choudhary V, Mohammad Nasser Z, Jain M, Dayanand Sharma D, Jaramillo Villegas M, Janarthanam S, Ayyan M, Ravindra Nimal S, Ahmad Cheema H, Ehsan M, Rehman MAU, Nashwan A and Dani SS. “More intensive versus conservative blood pressure lowering after endovascular therapy in stroke: a meta-analysis of randomised controlled trials.” Blood pressure 34, no. 1 (2025): 2475314.

- Qanitha A, Alkatiri AH, Qalby N, Soraya GV, Alatsari MA, Larassaphira NP, Hanifah R, Kabo P and Amir M. “Determinants of stroke following percutaneous coronary intervention in patients with acute coronary syndrome: a systematic review and meta-analysis.” Annals of medicine 57, no. 1 (2025): 2506481.

- Wang Z, Li J, Kong Q, Yan H, Zhang Y, Zhou X, Yu Z, Huang H and Luo X. “Endovascular therapy versus best medical care for acute ischemic stroke with distal medium vessel occlusion: a systematic review and meta-analysis.” Annals of medicine 57, no. 1 (2025): 2447407.

- Huang L, Song X, Li J, Wang Y, Hua X, Liu M, Liu M and Wu S. “Neuroimaging predictors of malignant brain oedema after thrombectomy in ischemic stroke: a systematic review and meta-analysis.” Annals of medicine 57, no. 1 (2025): 2453635.

- Langén V, Winstén AK, Airaksinen KEJ and Teppo K. “Clinical outcomes of atrial fibrillation screening: a meta-analysis of randomized controlled trials.” Annals of medicine 57, no. 1 (2025): 2457522.

-情報提供医師

松本 和樹 Kazuki Matsumoto

和歌山県立医科大学 医学部卒業

戻る